我们对闪电的理解不仅在其本身的物理性质(声、光、电、热等),还在于它能够作为我们理解雷暴云对流强度和云内物理过程的桥梁;正如雷暴电学领域将闪电活动强弱(一般用闪电频次)作为可表征强对流的量化指标。其实早在2006年Zipser等人就在BAMS上讨论了“intense convection”的定义,他们提及“AMS发表了超过1000篇涉及该概念的论文,但是对其的定义往往随着作者的目的而改变”,不同领域对强对流具象化的外在表象存在差异。例如在雷达气象学领域,ZDR(KDP)柱因其与云中强上升气流的密切关联,于是被作为该领域的强对流指示器。尽管,ZDR(KDP)柱的物理性质及其与云内上升气流的演变关系在当下的研究中仍存在不确定性,但ZDR(KDP)柱的出现对应了强上升气流是现阶段的共识。

那么,与强上升气流同时存在密切关联的两个间接对象闪电活动与ZDR/KDP柱,同时也都身为各自领域内强对流的代表,它们之间存在怎样的关系?针对该问题,美国Eric C. Bruning教授团队在近几年陆续发表了系列论文进行讨论并取得了一定的认知,但是仍存在结果不能完全自洽,其原因主要是因为这种间接关系的物理本质尚不明晰。

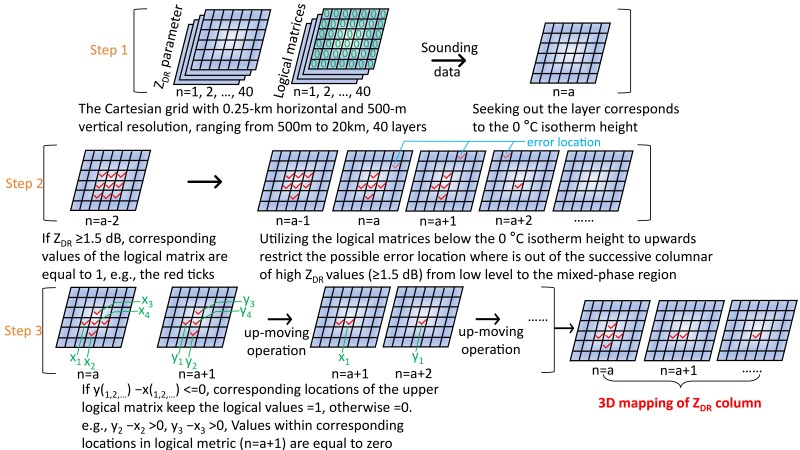

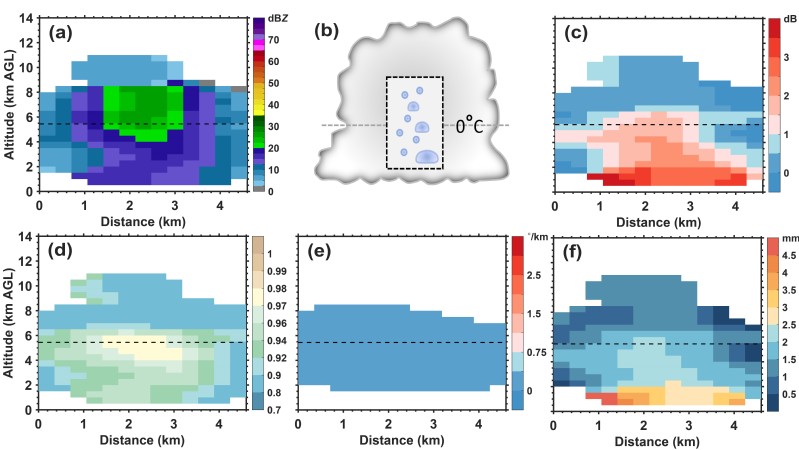

我系张义军教授团队基于广东雷电野外观测试验选定了研究区域内15个涵盖完整生命期演变的孤立雷暴单体,发展了一种适用于孤立雷暴单体云内的ZDR(KDP)柱客观识别方法“3D mapping columns”(图1),可以更优异地识别雷暴生命期内完整的“柱”,尤其是雷暴早期阶段(图2),基于该方法并结合微物理反演手段(冰水含量估算,粒子识别,微物理指纹分析等)探究了雷暴整个生命期(从发展到消亡的雷暴云整个演变过程),闪电活动与ZDR(KDP)柱及微物理特征演变之间到底遵循怎样的物理秩序与潜在机制,这有别于Eric C. Bruning教授团队采用的从闪电活动变化角度或研究区域内过境雷暴的研究方法。

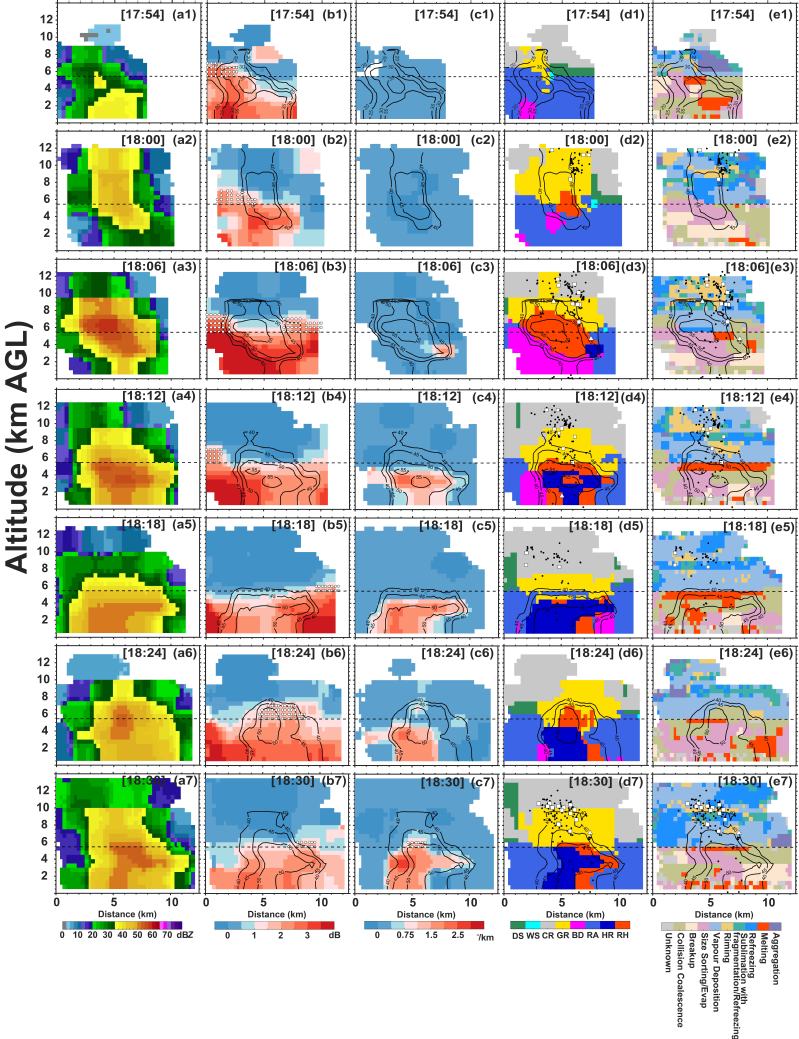

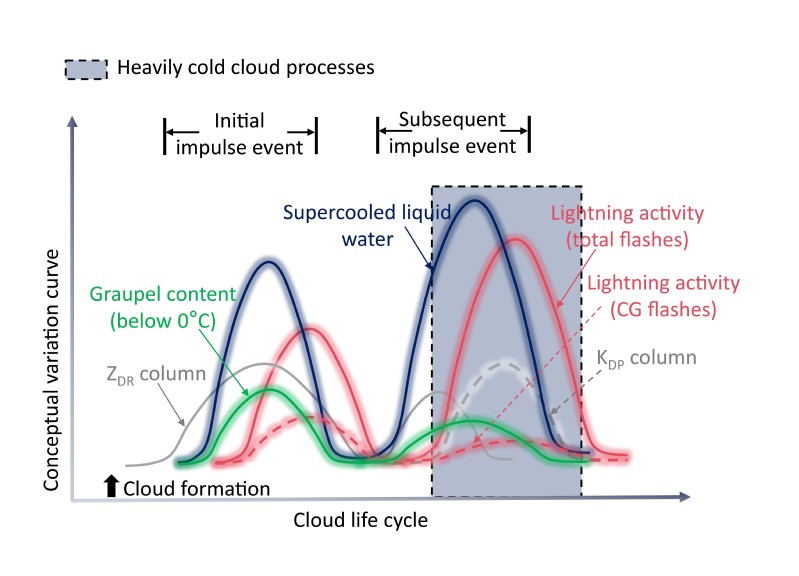

结果表明:1)时序演变角度,雷暴云中闪电活动的起始都对应了ZDR柱的提前出现,而KDP柱滞后于ZDR柱或不出现;微物理量(霰和过冷却液水含量)的变化可以很好地预示闪电活动(~6 min),与动力相关的ZDR柱变化则可以更早地提前预示闪电活动(~12 min)。2)物理机制角度,雷暴生命期内的闪电峰值对应了对流强度脉冲增强事件,在暖雨微物理主导的阶段,回波核心内形成的ZDR柱

征了即将发生的冰微物理即大量的霰形成,随后通过非感应起电机制促进闪电活动,这种促进脉冲性对流活动或闪电峰值发生的微物理过程,主要是液滴合并形成的云滴被抬升至融化层上方;而在冷云微物理显著的阶段,丰富的霰或冰雹粒子形成,这种大冰相物的融化破碎、泄离导致的较小尺寸液滴被重新抬升至融化层上方,这可能是促进雷暴生命期内后续脉冲性对流活动或闪电峰值发生的微物理途径,并伴随KDP柱的形成,随后回波核心内的KDP柱将会替代ZDR柱指征强上升气流(图3)。本研究将闪电活动与ZDR(KDP)柱及微物理特征演变之间的物理秩序概念化为图4,研究结果揭示了雷暴单体生命期内ZDR柱与KDP柱的形成机制及其与闪电活动的关系。上述相关成果已发表于Atmospheric Chemistry and Physics。

论文信息:

Zhao, C., Zhang, Y., Zhai, H., Li, Z., Zheng, D., Peng, X., Yao, W., Du, S., and Du, Y.: Bridging the polarimetric structure and lightning activity of isolated thunderstorm cells during the cloud life cycle, Atmos. Chem. Phys., 25, 13453–13473, https://doi.org/10.5194/acp-25-13453-2025, 2025.

图1. 3D mapping columns方法。

图2. 雷暴单体早期(case #1,17:24 CST)剖面展示,(a)ZH,(b)ZDR高值区域内微物理结构的概念模型,(c)ZDR,(d)CC,(e)KDP,(f)雨滴中值体积直径D0。黑色虚线表示0°C层高度。

图3. 偏振雷达(a-ZH,b-ZDR,c-KDP)与微物理特征(d-粒子类型,e-指纹分析结果)随时序演变的剖面图(case #1)。黑色虚线表示0°C层高度;白色圆点表示识别出的ZDR/KDP柱区域;黑色等值线表示反射率结构;黑色圆点表示闪电辐射源位置,白色方块表示云闪首个辐射源位置,白色三角形表示地闪首个辐射源位置。

图4. 雷暴单体云生命期内闪电活动与ZDR(KDP)柱及微物理特征演变之间的物理秩序概念图。