近期,我系左志燕教授课题组基于综合极端气候指数剖析了中国近几十年来面临的极端气候风险变化与区域气候脆弱性差异,研究内容发表于《Science Bulletin》期刊,题为“Profile of climate extremes vulnerability in China during 1991–2022”。该研究不仅基于考虑了极端温度和极端降水等多个指标的综合极端气候指数刻画了中国的极端气候风险,还进一步结合人口、生态和社会经济因素揭示了中国不同区域面临极端气候状况时的承受能力——即极端气候脆弱性的差异。从结果来看,长江三角洲地区和青海-西藏地区为中国极端气候脆弱性最高的地区,表明这些区域在应对极端气候状况时面临着更大压力和挑战。该研究有助于政策制定者厘清中国极端气候脆弱总体特征,并为制定更因地制宜的气候变化应对政策提供科学支撑。

全球变暖背景下,中国作为气候变化敏感区,高温热浪、极端降水等气候灾害频发,从各个方面影响着社会经济发展和人民的生产生活。前人研究主要围绕揭示单一类型极端事件(比如,极端高温、复合高温干旱事件)的历史特征和未来变化,但很少有研究关注这些极端事件所造成的综合影响,以及区域间应对和承受极端气候状况能力的差异。该文章基于一个综合考虑了极端高温、极端低温、极端降水日数和极端降水贡献多种极端气候状况的指数(Climate Extremes Index,CEI,越大的CEI值意味着越严峻的极端气候状况),结合区域的生态、人口以及社会经济因素对1991—2022年中国多变量极端气候脆弱性总体特征进行了综合刻画。

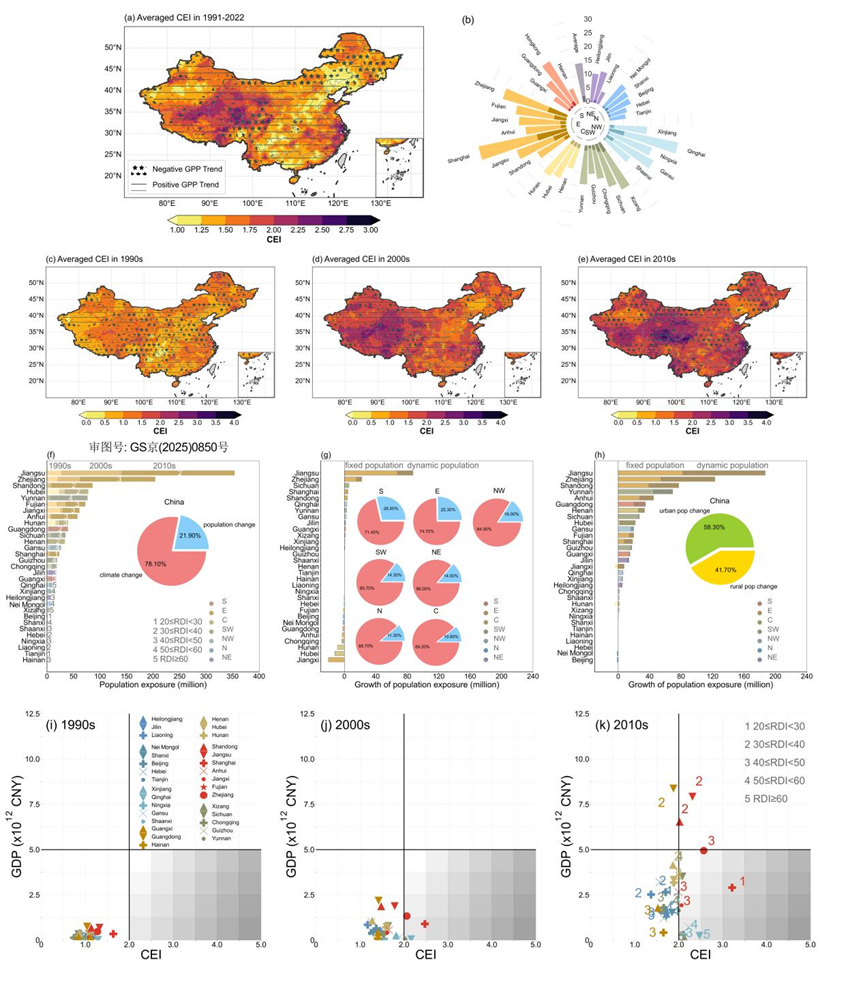

综合极端气候指数愈大,意味着区域遭受的气候状况愈极端。当CEI超过2时,区域面临的极端气候状况已经达到“不寻常”程度(发生在少于25%的情况下),超过3时表明极端气候状况已经达到“极端”程度(发生在少于11%的情况下)。总体上,从1990年代到2010年代,整个中国暴露在“极端”程度极端气候状况下(CEI>3)的地表面积比例从约1.0%增加到了7.7%,暴露比例大约增长6倍。区域上,1991—2022年间中国青海-西藏地区和长江三角洲地区遭受着最严重和最频繁的极端气候事件,这两个地区的“不寻常”年份占比(对应CEI>2)均在15%以上,且“极端”年份(CEI>3)接近5%。

面临不断增长的极端气候风险,区域气候脆弱性特征不仅体现在暴露人次中,也与当地的生态和经济状况密切相关。研究表明,位于中国长江三角洲地区的江苏省和浙江省暴露在“极端”气候状况中的累计暴露人次最高(分别达到了353.9百万和204.2百万),其暴露人次增长也最快。并且,本研究通过将人口固定在1991年水平并与动态人口情景比较发现,极端气候变化在在暴露人次的增长中起主导作用(78.1%)。需要指出的是,在极端气候状况类似的区域(比如长江三角洲地区和青海-西藏地区),生态和社会经济方面的差异会使这些区域应对极端气候状况的能力存在明显差别。通过考虑各省GDP和相对贫困指数(Relative Deprivation Index,RDI,该指数考虑了儿童福利、公共卫生、基础设施质量和人类发展等多项关键社会发展指标,越高的RDI意味着整体社会经济状况越落后),研究表明位于青海-西藏地区的省份在应对极端气候状况时面临着更大挑战(该地区的经济生产总值仅为长江三角洲地区的大约1/5,RDI值相对更高)。当地较为落后的基础设施建设、较为缺乏的赈灾物资和需要提高的灾害预警系统等,会给及时的救援工作、基础设施的重建和灾后经济恢复带来巨大挑战。与此同时,该地区更为脆弱的生态系统也会使其遭受更大的极端气候风险。而长江三角洲地区较好的社会经济状况会使其具备较高的及时应对极端气候灾害的能力和灾后恢复能力。

该研究综合刻画了中国极端气候脆弱性总体特征,有助于公众更好地认识中国极端气候特征,为政府发展更有效、更因地制宜的防灾减灾政策提供了科学依据。

我系硕士生程方圆为论文第一作者,博士生常美玉为论文第二作者,左志燕教授为论文通讯作者,梅伟教授为论文共同通讯作者。该研究受国家自然科学基金(42288101)和国家重点研发计划(2022YFF0801703)的资助。

1991—2022年中国多变量极端气候脆弱性的特征刻画

论文信息:Cheng, F., Chang, M., Zuo, Z., & Mei, W. Profile of climate extremes vulnerability in China during 1991–2022. Science Bulletin, 2025. https://doi.org/10.1016/j.scib.2025.06.009