中尺度涡—水平尺度几十到数百公里、持续数周至数月的旋转水体—在海洋物质输运中发挥着至关重要的作用。虽然大家对涡旋携带水体的特征已有较多理解,但对于水体如何从涡旋中逃逸(泄漏)的机制却知之甚少。本研究对长期以来默认的气旋性(北半球逆时针方向)和反气旋性(顺时针方向)涡旋泄漏过程的一致性提出了质疑。

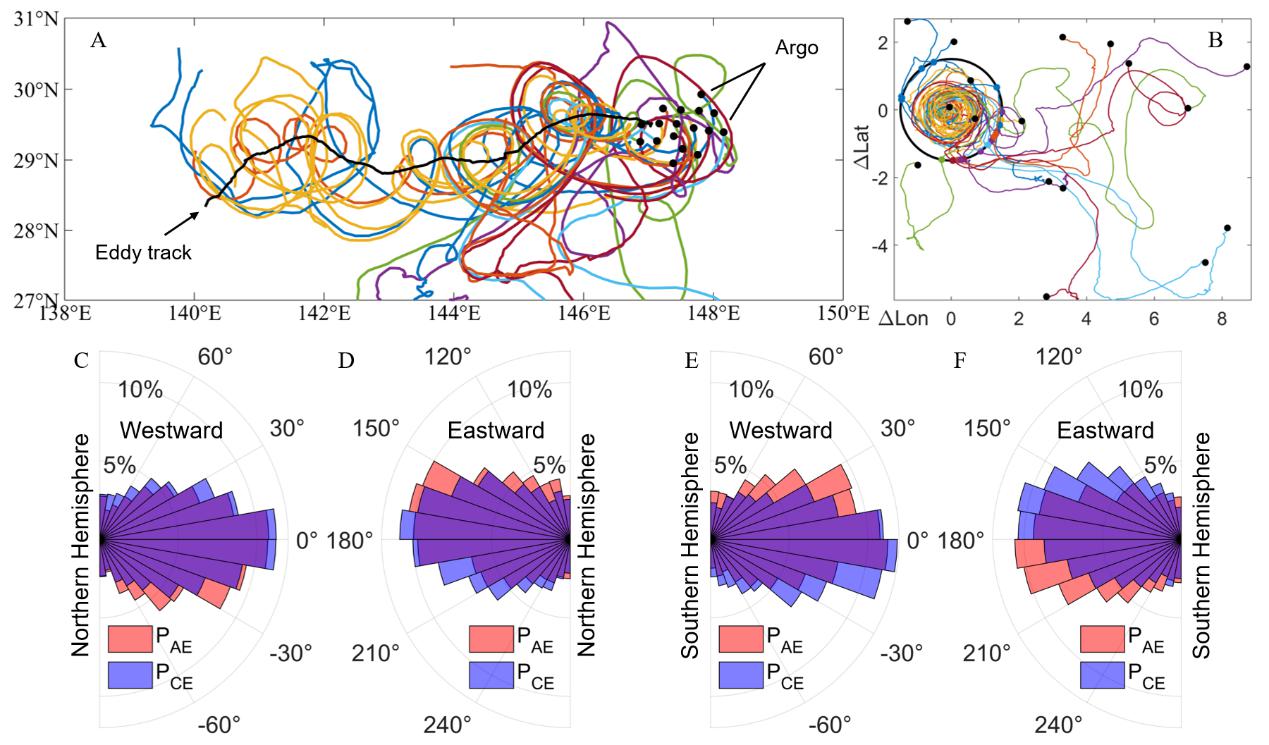

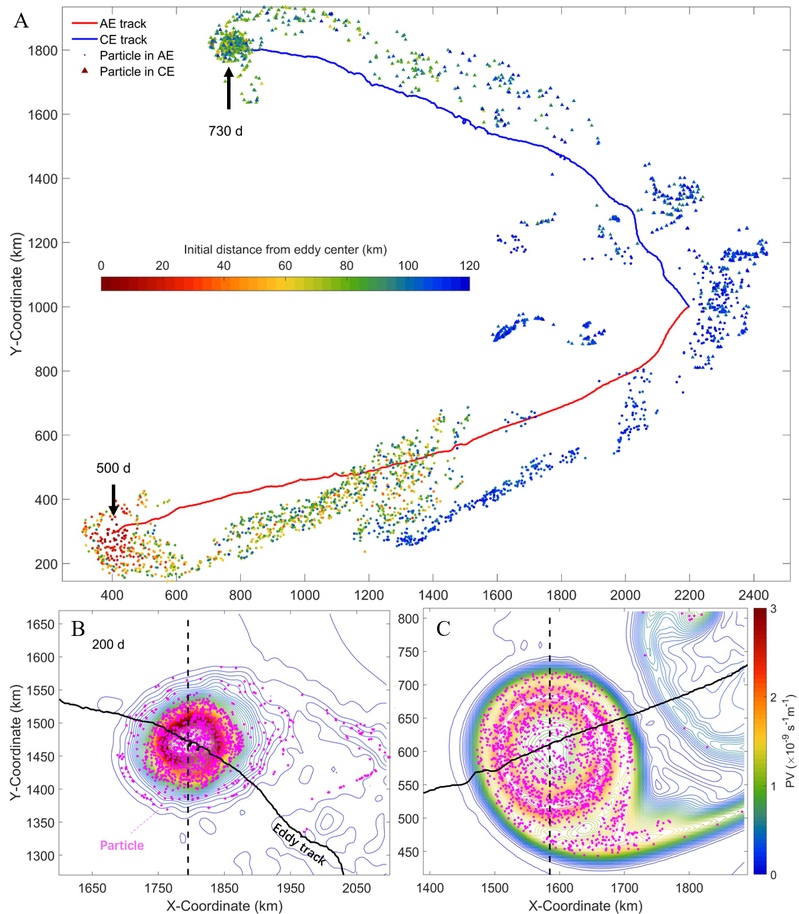

通过分析全球漂流浮标轨迹(图1)并利用MITgcm海洋环流模型进行高分辨率模拟(图2),本研究发现两种极性涡旋的泄漏过程存在非对称特征。在北半球,相对于涡旋的移动方向,浮标或粒子往往从反气旋涡左后方逃逸,从右后方离开气旋漩涡。泄漏过程在南半球呈现相反特征。通过数值模拟和理论分析,我们将这种非对称的泄漏过程归因于涡旋边缘存在狭窄的“位势涡度异常通道”。在这些通道区域,涡旋水体无法被有效携带进而为粒子的泄漏过程创造了条件。

本研究加深了我们对中尺度漩涡的理解,有助于更好地预测海洋中水体和热量的传输,对海洋污染物分布和鱼类运动特征研究具有一定参考意义。研究工作近期受到了来自麻省理工学院模式团队的报道:https://mitgcm.org/2025/05/07/leaky-eddies/。

林延奖博士后为本论文的第一作者,王桂华教授为本论文的通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金委项目(42406005, 42030405)的资助。

论文信息:

Lin, Y., & Wang, G. (2025). Divergent leakage features of anticyclonic and cyclonic mesoscale eddies. Geophysical Research Letters, 52, e2024GL113486. https://doi.org/10.1029/2024GL113486

图 1. (A) Argo 浮标(彩色曲线)和反气旋涡运动轨迹(黑线)的位置分布,其中Argo浮标的部分位置由黑点表示;(B)Argo浮标相对于反气旋涡中心的轨迹分布,浮标轨迹与涡旋边缘(半径150km的圆)的交点见彩色圆点;漂流浮标从(C)北半球向西移动的漩涡、(D)北半球向东移动的漩涡、(E)南半球向西移动的漩涡和(F)南半球向东移动的漩涡后方泄漏的概率分布,其中反气旋涡和气旋涡的结果分别用红、蓝条表示。

图2.北半球气旋涡和反气旋涡内部粒子泄漏过程的模拟结果。(A)初始均匀分布的粒子第500(730)天在反气旋涡(气旋涡)轨迹附近的空间分布。其中,反气旋涡和气旋涡的轨迹(粒子)分别用红线和蓝线(圆形和三角形标记)表示,粒子根据其与漩涡中心的初始化距离用颜色编码;粒子和-5米处的位势涡度在(B)气旋涡和(C)反气旋涡周围空间分布(第200天),其中漩涡的轨迹(粒子)用黑线(洋红色点)表示。