4月8日上午,复旦大学大气与海洋高端学术论坛第八期“地球科学与未来发展”在邯郸校区元创中心举办。中国科学院院士、国际大地测量及地球物理学联合会(IUGG)中国委员会主席夏军,中国科学院院士、IUGG中国委员会候任主席徐义刚,中国科学院院士、IUGG中国委员会副主席戴民汉受邀作报告。IUGG中国委员会副主席李建平教授,秘书长丁志峰研究员,秘书田宝卿副研究员及复旦大学师生百余人参加论坛。论坛由中国科学院院士、大气科学研究院院长张人禾主持。

张人禾院士对国际大地测量与地球物理联合会中国全国委员会(CNC-IUGG)一行的来访表示欢迎,也非常荣幸能够邀请到三位院士同台给复旦大学的师生带来精彩的报告。本次论坛聚焦长江流域治理、地球科学文明贡献与海洋碳汇技术等前沿议题,旨在推动学术创新与国家战略需求的深度对接。学界需要加强协同合作,共同应对全球气候变化、生态文明建设等重大挑战,为构建人与自然生命共同体贡献科学智慧。

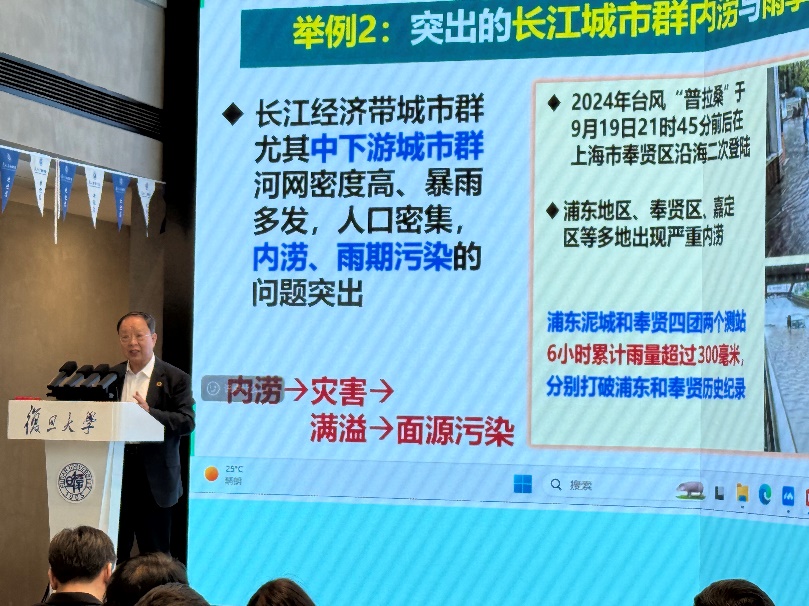

夏军院士在《长江模拟器研发应用与合作》报告中,系统介绍了我国自主研发的“长江模拟器”这一科学装置的核心进展。通过结合物理规律与数据驱动方法整合水文、生态、气候等多维度数据,构建了长江全流域的动态仿真系统。夏院士指出,模拟器已在洪水预警、水污染治理、生态修复规划等领域取得显著应用成效,与各级地方单位和部门开展了应用合作,并强调其未来在支撑“长江大保护”国家战略中的关键作用。他倡议加强长江大保护尤其长江经济带系统治理的科技创新、高质量发展的投入与成果转化的支持。建议深化长江流域的城市及国家在数字流域与城市智慧管理的合作与应用,推动全球大江大河治理的智能化转型。他希望未来要加强天气气候预报与长江模拟器的进一步深度融合。

徐义刚院士以《地球科学对人类文明的贡献》为题,从地球演化史视角揭示了地球科学与文明兴衰的深层关联。他通过案例分析,阐释了矿产资源开发对工业革命的推动作用,以及板块运动、火山活动等地质事件对文明演进的影响。徐院士特别指出,现代地球科学正通过深地探测、行星对比研究等手段,为应对气候变化、能源转型等全球性问题提供新思路,为地学研究的转型带来新的机遇和挑战,加强地球科学普及教育提升公众对“人与自然共生”的科学认知。

戴民汉院士在《海洋荒漠生物泵固碳机理与增汇潜力》报告中,深入解析了海洋生物泵调控碳循环的复杂机制。他提出,约占全球表层海洋面积30%的“海洋荒漠”区域具有未被充分挖掘的固碳潜力,通过人工干预营养盐输入等方式可增强浮游生物固碳效率,为碳中和目标提供“蓝色方案”。戴院士同时警示,海洋增汇技术需以陆地和海洋的生态安全为前提,建立多尺度观测网络与跨学科评估体系,构建治理法规体系,加强国际海洋治理合作,推进规模化部署。他呼吁,研究范式的改变才能解决全球挑战,大气科学和海洋科学以及与其他学科的交叉研究是解决系统科学问题的必由之路。

本次论坛汇聚了地球科学在水文、地质、海洋等领域的顶尖学者,从跨圈层、多尺度角度展现了我国在地球系统科学前沿的创新能力。三位院士的报告既聚焦学科前沿和关键技术突破,又强调科学伦理与全球责任,为应对气候变化、实现可持续发展目标提供了理论支撑与实践路径。与会青年学者表示,论坛内容兼具学术高度与战略视野,激发了多学科交叉研究的创新灵感。