巴伦支海-喀拉海(BKS)的冬季变暖因其与北极海冰减少、欧亚大陆冬季降温以及东亚极端寒潮事件的密切关联,近年来受到了广泛关注。之前的研究表明局地反馈过程、乌拉尔阻塞高压异常以及中纬度环流系统性北移等对其增暖具有重要作用。然而,中纬度区域作为对气候变化较为敏感的区域,其自身的各种环流系统变化是否能对北极增暖具有贡献?进一步探究中纬度大气环流异常在北极变暖过程中的作用有助于全面理解北极-中纬度相互作用。

我系博士生段欣荣(第一作者)、武炳义教授(通讯作者)的最新研究发现,秋季(10-11月)东亚大槽(EAT)的减弱对随后冬季BKS的增暖具有显著影响(图1)。秋季EAT对冬季BKS区域1000-500hPa厚度的解释方差为29.1%。当秋季EAT减弱时,BKS在冬季出现显著变暖,同时伴随水汽增加和海冰减少(图2)。此外,这种滞后效应在其他季节也可能存在,比如冬季EAT对春季BKS增暖的影响,但由于季节特性,其他季节的滞后影响相对较弱。

这一过程由EAT减弱对中纬度北太平洋的影响所驱动。具体地,EAT减弱伴随亚洲-北太平洋中纬度反气旋异常,导致冷空气活动减弱以及更多的太阳辐射加热海洋,从而促使海表温度(SST)升高,并持续至冬季(图3)。持续的暖SST异常激发冬季下游的罗斯贝波列活动,形成一个类似北大西洋涛动正位相并伴随乌拉尔地区高压的环流模式,进一步导致BKS变暖(图4a, b)。在CAM5数值模式中施加海温强迫,大气环流的响应结果也验证了这一可能的物理机制(图4c, d)。

本研究强调了中纬度环流在北极气候变化中的重要作用,为揭示BKS冬季变暖的动力机制提供了新的见解,同时加深了我们对北极与中纬度相互作用的理解。相关研究于2025年3月发表在《Environmental Research Letters》。

论文信息:Duan, X., & Wu, B. (2025). Possible influence of weakened autumn East Asian trough on winter Barents–Kara Seas warming. Environmental Research Letters, 20, 044040.

论文链接:https://doi.org/10.1088/1748-9326/adbfa8

图1:秋季东亚大槽 (EAT) 和冬季BKS增暖的耦合模态. (a) 标准化秋季东亚大槽指数(EATI,蓝线),冬季BKS表面气温指数(SATI,绿线)以及 EATI 和SATI耦合模态的时间序列PC1 (黑线)。(b-c) 秋季500hPa位势高度(Z500) (阴影,单位:gpm) 和冬季2m气温(T2m)(阴影,单位:K)对PC1的回归场。(b)中的黑色实线代表Z500的气候态。(b)和(c)中的蓝色框线表示用于计算EATI和SATI的区域。打点为超过95%的置信水平的异常值。

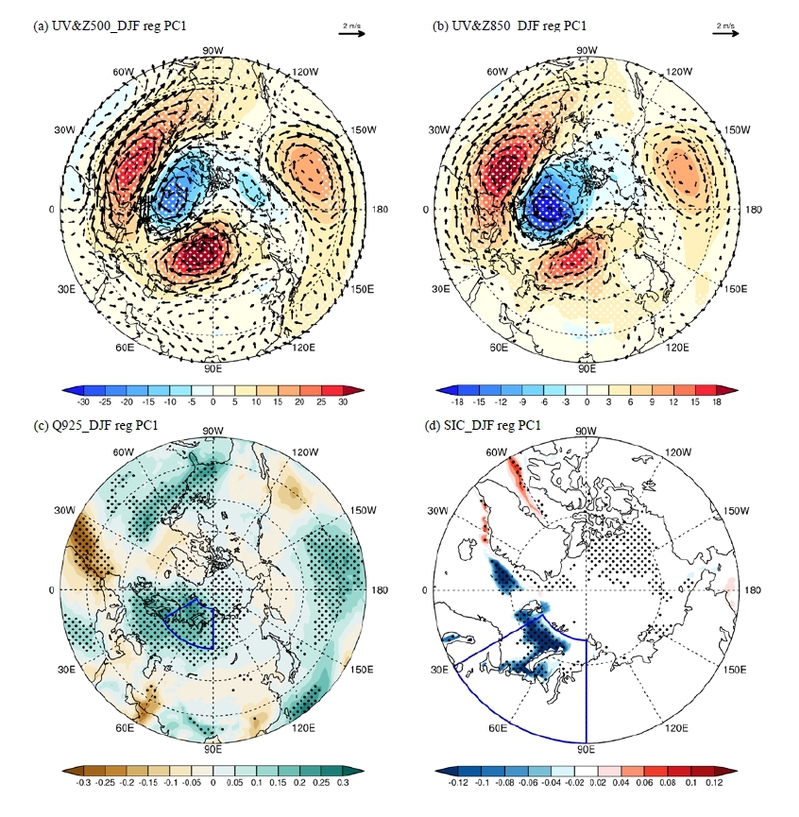

图2: (a) 500hPa 和(b)850hPa位势高度(阴影,单位:gpm)和水平风场(箭头,单位:m s-1),(c) 925hPa比湿(Q925,阴影,单位:g kg-1)和(d)海冰密集度(SIC, 阴影,%)对PC1的回归场。打点为超过95%的置信水平的异常值。

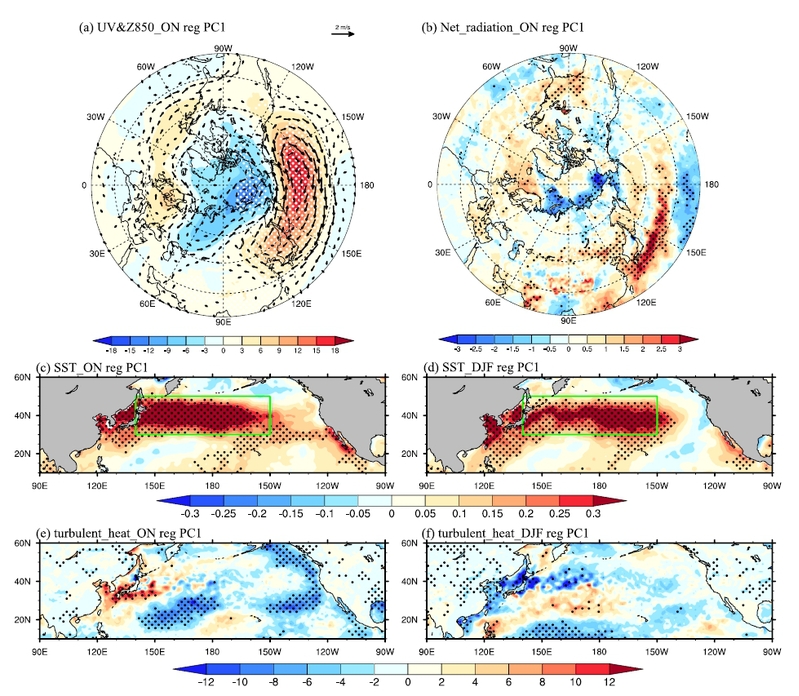

图3: (a) 秋季850hPa位势高度(阴影,单位:gpm)和水平风场(箭头,单位:m s-1),(b) 地表净辐射 (阴影,单位:W m-2), (c) 秋季和 (d) 冬季SST (单位:℃),(e) 秋季和 (f) 冬季湍流热通量(感热和潜热)(阴影,单位:W m-2) 对PC1的回归场。(c-d)中的绿色框线(30°-50°N, 140°E-150°W)用来定义北太平洋海温指数 (NP_sst)。打点为超过95%的置信水平的异常值。

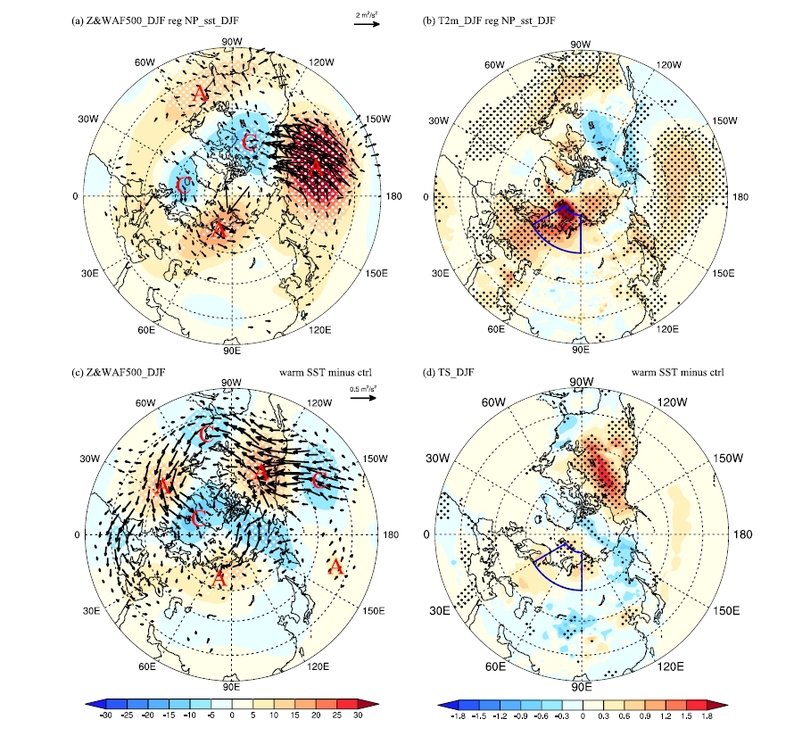

图4: (a) 冬季500hPa位势高度(阴影,单位:gpm)和波活动通量 (WAF,箭头,单位:m2 s-2), (b)2m气温(K)对冬季北太平洋海温指数 (NP_sst_DJF)的回归场。 (c-d)类似 (a-b),但为冬季北太平洋中纬度海温强迫模拟的异常。(a) (c) 中的“A” 和 “C” 表示反气旋和气旋。(b)(d)中的蓝色框线表示BKS区域。(a-b) 和 (c-d) 中的打点分别代表超过95%和90%的置信水平。